介護の現場やご家族の間では、

「特養(特別養護老人ホーム)に入りたいけれど、なかなか空きが出ない」

「在宅介護が限界だけど、他に頼れる施設がない」

といった切実な声が後を絶ちません。

特別養護老人ホームは、要介護度が高い方が安定した生活を送るための重要な受け皿でありながら、その整備は需要に追いつかず、多くの高齢者とその家族が“待機”という形で取り残されているのが現状です。

今回は、こうした待機者の減少と施設整備の加速に向けた具体的な課題と対策、そしてご家族の負担を軽減するために今できることを、改めて考えてみたいと思います。

■ なぜ特養の入居待機者が減らないのか?

厚生労働省の統計によれば、特養の入居申込者は約30万人に上り、特に都市部では待機期間が1年以上に及ぶケースも少なくありません。背景には以下のような複雑な課題があります。

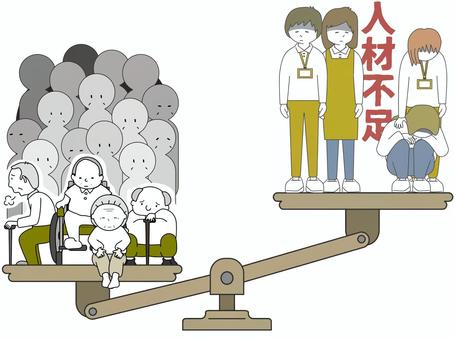

① 深刻な人材不足 ―「人がいないから入所できない」現実

特養の整備における最大の障壁として、介護職員の慢性的な人材不足が考えられます。厚生労働省の調査でも、介護職の有効求人倍率は依然として高く、特に都市部や地方の中山間地域では人材確保が極めて困難な状況が続いています。

一部の特養では、「建物は完成しているのに、職員が集まらず、定員の半数しか受け入れられない」といった事例も発生しています。これは単なる人手不足ではなく、整備された施設を“稼働できない”という機能不全を意味します。

また、夜勤・シフト勤務への対応が難しいため、若年層の離職や定着の難しさも深刻です。こうした人材問題は、待機者の長期化だけでなく、職員一人あたりの業務過多、サービスの質の低下にも直結しています。

介護職が安心して働き続けられる労働環境の整備、処遇改善、キャリア形成支援は、特養整備における大きな課題の1つです。

② 地価高騰と建設コストの増加 ― 採算性が阻む「施設整備」

都市部を中心に、土地の取得費・建設費の高騰が、特養新設のハードルを著しく押し上げています。

とりわけ公共交通へのアクセスがよく、医療連携体制も整うエリアでは、土地価格が突出しており、特養のように採算性の高くない社会福祉施設にとっては、立地選定そのものが極めて難しい現実があります。

さらに、建設コストの上昇により、設計時の資金計画が狂い、補助金や融資を得たとしても着工に踏み切れないケースも出ています。

一方で、地方では土地自体は確保しやすくとも、介護人材の確保が難しく、建設後の運営リスクが障壁となることもあります。

こうした課題は、事業者が参入しにくい構造的な要因を生み出しており、制度上の支援や柔軟な財政措置の拡充が求められています。

③ 地域住民との合意形成の壁 ― 「理解の不足」が機会損失に

施設整備には、地域住民との円滑な合意形成が不可欠ですが、現場ではしばしば「介護施設への理解不足」が障壁となることもあります。

「車の出入りが増えるのでは」「夜間の騒音が心配」「福祉施設は治安が悪くなるのでは」といった懸念が、建設反対の声に発展し、計画が頓挫する事例も見られます。こうした反対運動は都市部に限らず、地方都市の住宅密集地でも生じています。

これは決して“住民のわがまま”ではなく、「高齢化」が自分ごとになっていない地域では自然に起こりうる現象です。

だからこそ、行政や事業者が地域説明会を通じて、施設の役割や福祉の重要性を住民にわかりやすく伝え、共感を得る仕組みが必要です。特養が地域にとってのインフラであり、安心を支える施設であることを、丁寧に示していく地道な努力が求められます。

④ 入退所の流動性の低さ ―「出口の設計」が問われている

特養は、要介護3以上の高齢者を長期間にわたって受け入れるため、一度入所すると数年単位で入れ替わりがないケースが一般的です。そのため、施設側で新たな空きが生まれにくく、「空き待ち」の状態が恒常化してしまいます。

この構造的な問題に対しては、「出口支援」=在宅復帰支援の視点を取り入れる必要があります。

近年では、医療やリハビリの支援を通じて、在宅生活への移行が可能な利用者も増えてきており、一定数の退所が可能となる例も報告されています。

また、在宅復帰を望む利用者とその家族への支援体制が整えば、特養が“人生の終の棲家”だけでなく、生活再建の場としても機能するようになります。これにより、待機者の流動性を高めることが可能となります。

■ 対応策として求められる新たな視点

施設整備の促進はもちろん必要ですが、それだけでは入居待機者問題は解決しません。より当事者目線に立ち、ご本人やご家族の負担軽減につながる支援策を並行して進めることが重要です。

① 早期相談の推進と制度理解の促進

介護の相談が「いざという時」に集中することが、待機者問題の温床の一つです。

地域包括支援センターやケアマネジャーによる“予防的な相談支援”を活性化し、特養だけでなく、ショートステイや小規模多機能、看多機など、地域資源を幅広く知ってもらうことが第一歩となります。

② 中間的施設・在宅支援の強化

特養に代わる選択肢として、例えば「小規模多機能型居宅介護」や「看護小規模多機能型居宅介護」など、在宅と施設の“中間”を担う地域密着型サービスの活用が期待されます。

これにより、特養の“一本待ち”という構造を緩和し、ご家族の心理的・身体的負担を軽減することができます。

③ 出口支援の仕組み化

状態の改善や家族の状況変化によって、特養からの退所が可能なケースもあります。

そうした方々を円滑に地域に戻す「出口支援プログラム」を制度的に整えることが、流動性の改善に直結します。

■ おわりに

介護は、家族の努力だけでは解決できない社会全体の課題です。

特別養護老人ホームの整備を進めることはもちろん、地域にある多様な選択肢を活用しながら、ご本人もご家族も無理なく過ごせる環境づくりが求められています。

私たち日本介護事業連合会は、引き続き皆さまの声をもとに、現場に寄り添った支援・提言を進めてまいります。