皆さんは「高齢者とペットの問題」について考えたことがありますか?

ペットは高齢者にとって癒しや生きがいとなる存在ですが、その裏にはさまざまな課題があります。

今回は、高齢者とペットの関係を取り巻く現状と、それを支える取り組み、さらにペットがもたらす効果や国・自治体への提言を交えながらお話ししたいと思います。

・ペットがもたらす喜びとその意義

高齢者にとってペットは、日々の生活を豊かにするかけがえのない存在です。

その効果は多岐にわたり、科学的にもその効能が認められています。

①認知症予防への効果

ペットと接することで、認知症の進行を抑える効果が期待されるという報告があります。

ペットとの触れ合いが刺激となり、脳の活動が活性化することが一因とされています。

また、ペットの世話を通じて規則正しい生活が送れることで、生活習慣の乱れを防ぎ、認知症リスクを低減する効果も期待されています。

②孤独感の軽減

特に一人暮らしの高齢者にとって、ペットは話し相手や家族のような存在です。

ペットと過ごす時間が孤独感を和らげ、精神的な安定をもたらすことがわかっています。

また、ペットを通じて近隣住民や地域の人々との交流が生まれることも多く、社会的孤立の解消にもつながります。

③散歩による健康の向上

犬を飼っている高齢者は、散歩を日課にすることで自然と運動量が増加します。

これにより、筋力の維持や心肺機能の向上、血行促進といった身体的な健康効果が得られます。

また、外に出ることで日光を浴び、ビタミンDの生成を促進することで骨の健康を保つことにも寄与します。

④ストレスの軽減と癒し効果

ペットと触れ合うことで、ストレスホルモンであるコルチゾールが減少し、リラックス効果が得られるとされています。

猫や犬のなで心地や、彼らの存在そのものが、高齢者にとって癒しをもたらしているのです。

⑤責任感と生きがいの提供

ペットを飼うことで、餌やりや世話をする責任が生じます。

この「誰かのために何かをする」という行為が、生きがいや目的意識を高めることにつながります。特に日々の習慣としてペットの世話をすることが、高齢者の生活に充実感を与えると言われています。

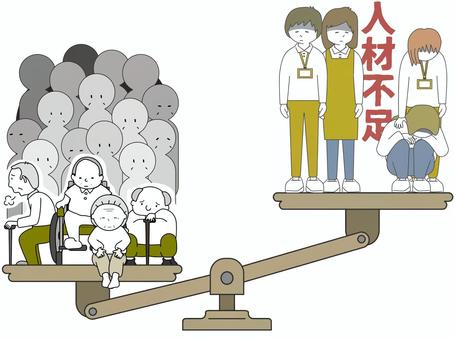

・高齢者が直面するペット飼育の課題

一方で、高齢者がペットを飼う上での課題も見過ごせません。

①世話の負担

高齢になると体力が衰え、日常的なペットの世話が困難になる場合があります。特に犬の散歩やトイレの掃除は、身体的な負担が大きくなることがあります。

②引き取り手の問題

高齢者が病気で入院したり、施設に入所したり、亡くなった際にペットをどうするかという問題があります。残されたペットが引き取り手を見つけられず、行き場を失うケースも少なくありません。

③医療費の負担

ペットも高齢化します。予防接種や病気の治療費が高額になると、高齢者の経済的負担が増し、適切なケアを続けられなくなることがあります。

・課題解決に向けた取り組みと現状

こうした課題を解決するため、全国でさまざまな取り組みが行われています。

①ペットケア支援サービス

自治体やNPOが提供する散歩代行や世話代行サービスがあります。

こうしたサポートを利用することで、高齢者が安心してペットと暮らし続けられるよう支援しています。

②里親制度とシェルター

高齢者が飼えなくなったペットのために、里親を見つけたり、一時的に保護するシェルターの整備が進んでいます。

また、インターネットを活用したマッチングサービスも普及し、新しい飼い主を見つける機会が増えています。

③経済的支援

ペット保険や医療費補助制度の拡充により、高齢者の負担軽減を図る取り組みもあります。

これにより、ペットと長く暮らし続けることが可能になります。

・国や自治体への提言

高齢者とペットが幸せに暮らせる社会を実現するためには、国や自治体がより積極的に動く必要があります。

①ペットケア補助制度の充実

高齢者のペットケアを支援するため、自治体が費用を補助する仕組みを整備することが重要です。

②シェルターの増設と里親制度の強化

ペットが新しい家を見つけやすいよう、里親探しの支援を強化する必要があります。

③ペット医療費補助制度の導入

ペットの医療費負担を軽減する補助制度を設けることで、高齢者が安心してペットを飼い続けられる環境を整えます。

④地域ぐるみの支援体制

ペットを通じた地域コミュニティの活性化を促進することで、孤立感を防ぎ、社会的つながりを強化します。

ペットと高齢者がともに笑顔で暮らせる社会を実現するためには、個人、地域、そして国や自治体が一体となった支援が欠かせません。

私たち日本介護事業連合会も、ペットが高齢者にもたらす多くの恩恵を活かしつつ課題に向き合い、国や自治体との連携を行ないながら、高齢者とペットが共に安心して暮らせる未来を目指して進めていきます。